2016.3.30

【記録】友政麻理子「知らない路地の映画祭」

リサーチ展示|平成28年1月23日(土)〜3月13日(日) ※土日月・祝日のみ開催

時間:10:00〜19:00

会場:たこテラス(東京都足立区千住4-20-6)

料金:無料

自主映画上映|平成28年3月11日(金)、12日(土)、13日(日)

昼の部 14:00〜(開場13:30)

夜の部 18:00〜(開場17:30)

※3月11日(金)は夜の部のみ開催

※各回の上映内容は同じ

会場:千住庁舎 会議室〈旧ミリオン座〉(東京都足立区千住仲町19-3)

料金:無料(各回先着30名)

<プロジェクトの変遷>

平成27年6月15日 友政麻理子による千住リサーチ

8月8日 オープンコンペティションにおいて選出

11月23日 企画説明会開催

〜12月28日 千住地域の路地散策、作戦会議などを続ける

平成28年1月4日〜 シナリオごとにチームをつくり、撮影開始

3月11日〜3月13日 自主制作映画祭《知らない路地の映画祭》開催

■《知らない路地の映画祭》

第1回目の「千住・縁レジデンス」招聘作家のひとりである友政麻理子は、千住に滞在しながら、一般の参加者とともに自主制作映画に取り組んだ。

今回の映画づくりのルールはひとつ「映画の中で千住という地名を出してはいけない」。千住を知らない町として捉えることで、新しい町の姿を浮かび上がらせることを制作のコンセプトとして掲げた。

企画説明会に集まったのは約15人。友政からの説明に、この時はまだ参加者もお互いの様子を伺いながら、緊張や不安を浮かべていた。

その後、2015年12月までは参加者と共に地道に千住を散策。時には鍋を囲みながら自身の参加理由について語らい、早朝に行われる足立市場のセリを見学、シナリオ合宿も行った。その過程を通して徐々に参加者たちも打ち解け、散策で得たアイディアや、書きたいシナリオ、それぞれの意見を言い合えるようになっていった。

映画制作は年をまたぎ2016年1月、彼らはより積極的に映画制作を進めていく。この頃になると、それぞれの役割分担や、上映会に向けてのスケジュールも立ち始め、それぞれが時間を見つけては拠点に集うようになってきた。次々と新たな参加者も加入し、同じく千住を舞台に活動する「千住ヤッチャイ大学」などとも繋がり、芋づる式に〈縁〉が拡がっていった。

そしていよいよ2016年3月11日から13日、新たな映画が紡がれる3日間、自主制作映画祭《知らない路地の映画祭》が開幕した。

その会場となったのは、かつて映画館「ミリオン座」があった場所。現在は区の施設である千住庁舎となっている。参加者たちは会議室を映画館に見立て、部屋のレイアウトを試行錯誤しながら考案し、実際に自分たちで設営した。千住を散策中に発見し、映画の中でも重要な素材となった「キデンキ」も手作りで制作。影絵を用いたり、実物の洗濯物や自転車、鉢植え、猫避けのペットボトルなどを組み合わせて室内に見事な“路地”を現した。

また会議室へ続く廊下には今までの制作風景を写した写真や、当時、ミリオン座で配布されていた資料などを掲示。参加者が自主的にミリオン座についての思い出を住民にインタビューし、そのコメントをまとめたパンフレットも配布された。12日、13日にはチンドン隊も呼び込みに参加。約半年間でゆっくり紡がれた〈縁〉によってあたたかな雰囲気が会場を包んだ。

会場の様子

会場内に路地があらわれた。キデンキの柔らかな光も再現されている。

廊下には撮影の様子や、リサーチ結果なども展示した。

路地を抜けるとスクリーンが登場。参加者たちが制作した自主制作映画に観入る観客たち。

映画祭終了後、会場を訪れた人々からは、「地元をまた違った視点で再認識できた」「せわしい毎日から一時解放されました」などのコメントが届き、参加者たちは次の映画制作について夢を膨らませている。音まちの企画として始まったものが、その手を、さらには作家・友政麻理子の手さえも離れ、参加者たちの《知らない路地の映画祭》となった瞬間だった。

友政は、全体のコーディネートをしながらも、彼らの制作過程や映画祭を一歩引いた立場からレンズを通して見守ってきた。千住での自主映画制作がどこへ向かい、参加者のコミュニケーションが何を生み出したのか。友政によって《知らない路地の映画祭》のドキュメンタリーが、描き出されようとしている。

開場前の最終ミーティングの様子

友政はそれを少し離れたところから見守る

■リサーチ作品《お父さんと食事》

友政がこれまでも国内外で制作を続けてきた映像作品《お父さんと食事》が千住においてもリサーチの一環として制作された。まちの人びとを友政の “お父さん” と設定し、「いただきます」から「ごちそうさま」までの食事中だけ親子になる努力をする。普段、私たちが忘れてしまっているコミュニケーションの「型」が、改めて浮き彫りになるのだ。

“お父さん” と友政は、撮影当日に初めて顔を合わせ、その撮影は即興的に始まった。実際の家族ではないからからこそ生まれるストーリーや思い出、また、架空の娘だからこそ伝えられる日々の葛藤など、千住の “お父さん” と“娘”の会話は尽きない。「ごちそうさま」の瞬間、そこには確かに、食事を終えた親子の姿が浮かび上がっていた。

撮影風景

完成した映像作品は「たこテラス」で展示された

2016.3.30

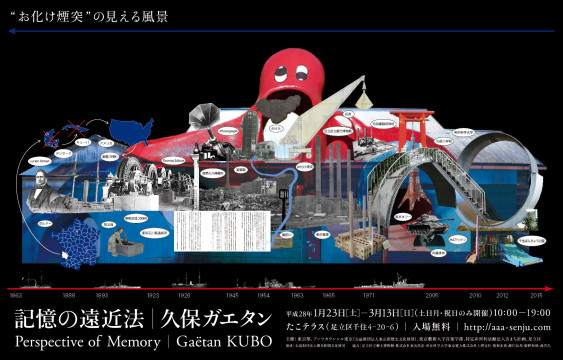

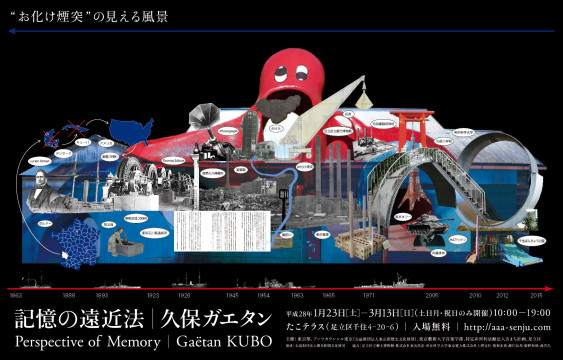

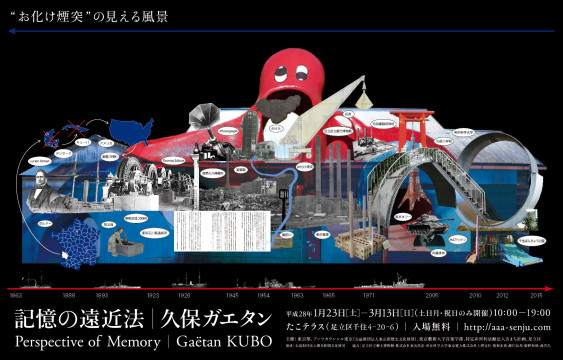

【記録】久保ガエタン「記憶の遠近法」

展示|平成28年1月23日(土)〜3月13日(日) ※土日月・祝日のみ開催

時間:10:00〜19:00

会場:たこテラス(東京都足立区千住4-20-6)

料金:無料

<プロジェクトの変遷>

平成27年6月 久保ガエタンによる千住リサーチ開始

8月8日 オープンコンペティションにおいて選出

9月〜 作品制作のためのリサーチを開始

主なリサーチ先:

9月18日 帝京科学大学

10月16日 足立区郷土博物館

11月6日 東京電力足立営業センター

12月11日 (株)東光高岳

12月14日 岐阜県那須塩原市へリサーチ

蓄音機などについて元東京藝術大学「音響技術史」担当教員にヒアリング

お化け煙突の関係者(実際に働いていた方)にヒアリング

12月19日 お化け煙突の関係者(実際に働いていた方)にヒアリング

平成28年1月23日〜 《記憶の遠近法》展示

《記憶の遠近法》

第1回目の「千住・縁レジデンス」招聘作家のひとりである久保ガエタンは、かつて千住のシンボルであった「お化け煙突」に着目した。

8月に行われたオープンコンペティションでは、すでに展示作品の概要を綿密に練り上げていた久保。当初、リサーチはあくまでも思い描いている作品を完成させるための過程にすぎないかと思われた。

久保は自身の足で千住のまちを歩きまわる。お化け煙突に焦点を当てると決めてからは、インターネットや書籍からお化け煙突の情報を入手していく。そして、そこから〈縁〉は広がっていったのだった。

帝京科学大学千住キャンパスにあるお化け煙突の一部を使ったモニュメントから、そのかけらを採取。足立区立郷土博物館では、過去のお化け煙突に関する展示、貴重な資料を拝見し、それらのデータを貸し出して貰うことができた。さらに久保は、かつて千住火力発電所で働いていた社員が、それらの資料を大量に寄贈していることに気づく。早速、久保は彼らにアポイントを取り付けるなど、リサーチの勢いはさらに加速していく。特に東京電力足立営業センターが保管していたお化け煙突の模型との出合いは大きかった。

帝京科学大学にあるお化け煙突のモニュメントから、そのかけらを採取

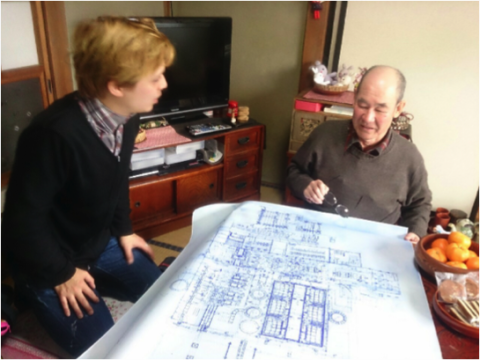

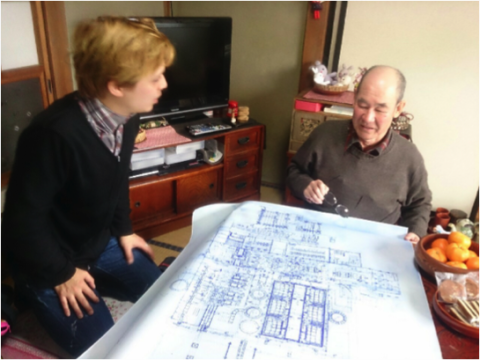

岐阜県那須塩原市へリサーチに赴き、実際にお化け煙突で働いていた方にヒアリングも行った

本展の中心となったのは、お化け煙突のかけらを抽出して作った陶器作品。千住緑町にある陶芸教室“Organon Ceramics Studio” の瀬川辰馬による「陶葬」(<壊れてしまった記憶の品>を砕いて粉にし釉薬(陶器の着色剤)を作り、焼結することでその物を “陶器”に生まれ変わらせる)というプロセスを経ている。作品はお化け煙突の約 1/300 の大きさで配置され、見る角度によって煙突の本数の変わる様子が、ペンライトの光を当てた影や、カメラの画面を通して実体験できる作品となった。

また久保によると、今回のリサーチを通して自身の作品制作のプロセスに大きな変化があったという。それはまさに、これまでのリサーチの様子をグラフィカルに現した青焼きの作品からも見て取ることができる。

久保はお化け煙突の図面データや滞在制作の様子を、“すごろく”とも捉えられるようなダイアグラム、レシピで構成し、青焼きとして新たに出力、作品化した。お化け煙突の元となる浅草火力発電所が戦艦から作られたこと、そしてその戦艦が久保の出生のルーツでもあるボルドーに繋がっていることを示す年表も制作されている。

さらに、実際にリサーチで出会った人々の“声”も作品化している。古民家の片隅にある部屋に設置された2台のプロジェクターから、左の壁にはお化け煙突のボイラー室で働いていた格和宏典さん、そして右の壁には電気課で働いていた姫野和映さんの幼少期から労働体験までの話を投影したのだ。この二人の映像を繋ぐ中間にあるこたつの上には東京電力上野支社から借りた模型が展示された。

お化け煙突のかけらを抽出して作った陶器作品とボルドーワイン(※)

実際の展示の様子(※)

(※)撮影=木奥惠三

人と話し、触れ合い、〈縁〉を紡ぐことで、彼の作品は、オープンコンペティションのプレゼンテーションの時から大きな広がりをみせた。構想段階で、ほぼ完成されていた作品イメージは、様々なプロセスを通して新たな形を成したのだ。そして、久保はさらなるリサーチ先を追い求め、動きだしている。相変わらずの行動力、躊躇いのない跳躍力には驚かされるばかりだ。

2016.2.19

友政麻理子「知らない路地の映画祭」

千住・旧ミリオン座で紡ぐ3日間

作家・友政麻理子は千住に滞在しながら、一般の参加者とともに自主映画をつくっています。はじめは、見知らぬ路地の散策からロケハンを重ね、時には食材を買い集めて鍋をしたり、合宿をしたりしながら、時間を忘れて語らいました。今回の映画づくりのルールはひとつ「千住という地名を出してはいけない」。千住を知らない町として捉えることで、新しい姿を浮かび上がらせます。映画制作はチームに分かれて進行し、シナリオづくりはもちろん、撮影や編集、音楽、監督も参加者自身が担っているのです。そして、完成した作品を上映するのは、かつて映画館「ミリオン座」があった場所。今まさに、彼らの手によって新たな映画が紡がれる3日間が開幕します。

日程:平成28年3月11日(金)、12日(土)、13日(日)

昼の部 14:00〜(開場13:30)

夜の部 18:00〜(開場17:30)

※3月11日(金)は夜の部のみ開催

※各回の上映内容は同じです

会場:千住庁舎 会議室〈旧ミリオン座〉(東京都足立区千住仲町19-3)

アクセス:北千住駅(西口)より徒歩約10分

料金:無料(各回先着30名・事前申込可能)

※事前予約が定員に達しない場合のみ、当日受付を実施[実施の場合は当ページにて告知]

■関連イベント

友政麻理子「知らない路地の映画祭|リサーチ展示」

日程:平成28年 1月23日(土)〜3月13日(日)(土日月・祝日のみ開催) 10:00〜19:00

会場:たこテラス(東京都足立区千住4-20-6)

料金:無料(事前申込不要)

アクセス:北千住駅(西口)より徒歩約10分

※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

「アーティスト・トーク」

今冬に千住で活動をしているアーティストを招き、トークイベントを開催します。

日程:平成28年2月28日(日) 17:00〜19:00

会場:東京藝術大学 千住キャンパス スタジオA(東京都足立区千住1-25-1)

アクセス:北千住駅(西口)から徒歩約5分

料金:無料(事前申込可能・先着50名)

ゲスト:大巻伸嗣、友政麻理子、久保ガエタン

モデレーター:難波祐子

※事前予約が定員に達しない場合のみ、当日受付を実施[実施の場合は当ページにて告知]

※定員に達したため、応募受付を終了いたしました。

お申し込み・お問い合わせ

[WEBフォーム]http://aaa-senju.com/contact

[お電話]03-6806-1740(13:00~18:00、火曜・木曜除く)

[メール]info@aaa-senju.com

件名を「知らない路地の映画祭」とし、本文に「お名前(ふりがな)」「当日連絡のつく電話番号」「参加人数」「参加希望日時(3月11日、12日、13日、それぞれ昼の部・夜の部、※知らない路地の映画祭のみ)」をご記入のうえお送りください。

※「info@aaa-senju.com」からのメール を受信できるように設定してください。

※個人情報は厳重に管理し、本事業の運営およびご案内にのみ使用します。

※内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

友政麻理子|ともまさ まりこ

1981年埼玉県生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科博士課程修了。

コミュニケーション過程に現れる典型的な「型」に焦点を当て作品制作やワークショップを行う。近年は父と娘の食事中の会話や、やまびこや輪踊りのような風習をモチーフに、他者との相互理解の成り立ちを探る。2015 年7月「水と土の芸術祭」(新潟)に出品。あわせて「潟の夢映画祭」で市民と自主制作映画を作るプロジェクトに取り組んでいる。主な展覧会に「近づきすぎてはいけない -Have a meal with Father-」TALION GALLERY(東京/2015)、「あざみ野コンテンポラリー vol.6もう一つの選択」横浜市民ギャラリーあざみ野(神奈川/2015)、「Between art and science 2014」IRFAK OASIS(ブルキナファソ)、ナポリ科学博物館(イタリア)、「與父親共餐」Treasure Hill, Creative Lounge(台北/2013)、「クリテリオム85 友政麻理子展 “waodori”」水戸芸術館(茨城/2012)など。

助成:公益財団法人朝日新聞文化財団

2015.12.23

久保ガエタン「記憶の遠近法」

“お化け煙突”の見える風景

かつて、足立区千住地域のシンボルであった「お化け煙突(旧:千住火力発電所)」は、多くの人びとによって親しまれつつも1964年に解体されました。しかし、地元有志によって、その一部は小学校の滑り台として生まれ変わり、現在は帝京科学大学のモニュメントとして現存しています。

作家・久保ガエタンは数奇な運命を辿る「お化け煙突」に着目し、残された手掛かりを紡ぎながら、さまざまな人びとと出会い、新たな物語を創り出してきました。本展では「お化け煙突」に由来する作品の発表から、更なる“輪廻”を生み出します。

日程:平成28年 1月23日(土)〜3月13日(日)(土日月・祝日のみ開催) 10:00〜19:00

会場:たこテラス(東京都足立区千住4-20-6)

料金:無料(事前申込不要)

アクセス:北千住駅(西口)より徒歩約10分

※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

■ 会期中イベント

「アーティスト・トーク」

今冬に千住で活動をしているアーティストを招き、トークイベントを開催します。

日程:平成28年2月28日(日) 17:00〜19:00

会場:東京藝術大学千住キャンパス スタジオA(東京都足立区千住1-25-1)

アクセス:北千住駅(西口)から徒歩約5分

料金:無料(事前申込可能・先着50名)

ゲスト:大巻伸嗣、友政麻理子、久保ガエタン

モデレーター:難波祐子

※事前予約が定員に達しない場合のみ、当日受付を実施[実施の場合は当ページにて告知]

※定員に達したため、応募受付を終了いたしました。

「アーティスト・ツアー」

アーティスト・久保ガエタンによる、展示作品の解説ツアーを行います。

日程:平成28年2月1日(月)・13日(土)・28日(日) 各日13:00〜 / 15:00〜

会場:たこテラス(東京都足立区千住4-20-6)

料金:無料(先着15名)

【アーティスト・トーク お申し込み】

定員に達したため、応募受付を終了いたしました。

たくさんのご応募ありがとうございます。

久保ガエタン|くぼがえたん

1988年東京生まれ。2011年東京藝術大学美術学部先端芸術表現科卒業。2013年同大学院美術研究科修士課程先端芸術表現専攻修了。近年の主な個展に「Madness, Civilisation and I」「Hysterical Complex」(児玉画廊、2012、2013年)、グループ展に「群馬青年ビエンナーレ」(群馬県立近代美術館2012、2015年)など。2014年、国際交流基金 若手アーティスト米国派遣事業においてニューヨークとロサンゼルスに滞在し、ニューヨークのジャパン・ソサエティで発表などを行った。

助成:公益財団法人朝日新聞文化財団

協力:足立区立郷土博物館、株式会社東光高岳、帝京科学大学、東京電力株式会社上野支社、格和宏典、

瀬川辰馬、姫野和映、森芳久

※内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

2015.12.22

「千住・縁レジデンス」地域審査員インタビュー

今回は審査にご参加頂いた、地域審査員の方々のインタビューをお届けいたします。

実際に千住に住み、千住の移り変わりをみてきた方々には、今回のオープンコンペティションはどのように映ったのでしょうか。

【第4回】地域審査員

櫟原文夫さん(NPO法人千住文化普及会 理事長)

Q.今回、地域審査員の依頼を受けられた際、どのように思われましたか?

少しでも何かみなさんが千住を縁(ゆかり)として、アーティストの人たちにプラスになるようなことができたら面白いな、いいなという趣旨だと聞いたので、これは協力しなければいけないだろうと思いました。最近の私のライフワークの一つでもあるので、「いいよ!」と引き受けさせていただきました。

Q.実際、当日の審査に参加してみていかがでしたか?

アーティストっていうと、一般人からすると、ちょっと風変わりな人が多いような感覚を持っていましたが、もともと私は音まちの人たちとの繋がりもあったので、非常に馴染みやすい、違和感なく、非常に正直なプレゼン、ナイーブなプレゼンだったかなと。私が身構えていた“アーティスト”の人たち、というようなプレゼンではなくて、スムーズにお話を聞けました。

その中でも、やっぱり「さすがだな〜」と思うようなところがあり、すごく楽しかったです。

Q.自分たちが「迎える」アーティストという視点で選ばれましたか?

いや、地域審査員ということだったので、「地域にとっていい人」を選ばなければならない審査員でしょ?私はそういう役割だなと思って、そういう目で、そういう耳で、そういう感覚でみなさんのプレゼンを聞かせていただきました。

Q.これからどういうスタンスで関わりたいですか?

「勝手にやって」欲しいです。私が関わって、アーティストの人たちに「千住はこんなまちだ」という先入観をできるだけ与えたくない。むしろ、先入観を排除してもらいたいです。現代のアウトサイダーという目で千住を見たときに、例えば友政さんのなかで路地というものはプライベートとパブリックな面が交差するところだとおっしゃられていた。これを、アートでどのように表現するのか。これが明日からの千住だと思っています。今までも、マスメディアが色々な千住を紹介していて、「千住はこんなところだ」と表現されているが、それはもう「過去」のもの。でも、明日からは、彼女、彼らがいうような新しい視点で千住を表現してくれる。それが、千住の明日からのスタートなんだと、期待しています。そういうことを音まち、そして千住・縁レジデンスで実現して欲しいと思います。これからの千住を「記憶」して、「記録」して、平成の千住というものを、創造していってくれればと期待しています。

松本康一(タカラ湯 代表)

Q.今回、地域審査員の依頼を受けられた際、どのように思われましたか?

なんというか、一介の銭湯を営業しているものですからね。千住に思い入れはあるけれど、人を選ぶような、そこまでのものではないので、びっくりしました。私でいいのかな?って。

Q.実際、当日の審査に参加してみていかがでしたか。

プレッシャーはありました。アーティストの人たちは甲乙がつけがたくて、本当にみなさんいい方でした。そして、千住に対する情熱をひしひしと感じましたね。

その中でも、特に久保さんの情熱が伝わって、ぜひ素晴らしいお化け煙突を再生していただけたらと思います。

友政さんは、私も千住に何十年も住んでいるのですが、全く新鮮な目でどういった千住を描き出していただけるのか、とても楽しみです。

Q.自分たちが「迎える」アーティストという視点で選ばれましたか?

そうですね。

ここに住んでいる人、ずっと暮らしている人は、千住の魅力っていうものにあまり気がついていない。路地があって、土手があって・・・それが当たり前になってしまっているんです。千住は島国みたいなものですからね。だから千住の魅力っていうものに、みなさんなかなか気がつかない。

でも、外から見ると、古い街並みも残っているし、荒川の土手って、いつ行っても運動できるし、そういうまちの魅力を外部の人が掘り起こしてくれて、そこに今住んでいる人がさらに再認識する。北千住というイメージが昔と変わってきている、外から来た人が新しい北千住のイメージを作ってくれている。

駅の乗降客が国内で6番目、ってことは世界でも6番目。色々な人が行き交うまちになってきたんですよね。

芸術と縁がなかった場所で、芸術と接点ができたというのは、足立区民にとって本当に「誇り」です。外からの力というのはとても大きいと思います。

そういう視点は持っていましたね。

Q.これからどういうスタンスで関わりたいですか?

うちでできることがあればぜひ、と思っています。

少しでも町おこしとかの一助になれば、審査員を引き受けさせていただいた甲斐があるというものです。

インタビュー日:2015.08.08

(撮影�:松尾宇人)

いよいよ、来年の1�月からアーティストのおふたりの展示が随時始まります!

滞在制作の成果をお楽しみに!!

2015.11.5

「千住・縁レジデンス」ゲスト審査員インタビュー

今回は審査にご参加頂いた、ゲスト審査員の方々のインタビューをお届けいたします。

アートの第一線でご活躍されているおふたりには、今回のオープンコンペティションはどのように映ったのでしょうか。

【第3回】ゲスト審査員

畠中 実(NTT インターコミュニケーション・センター[ICC] 主任学芸員)

Q.審査員の依頼を受けられた際、どのように思われましたか?

「どんな作品を扱うのかな?」ということでした。「サウンドアート」というような、いわゆるジャンルをはっきり決めたものとはちょっと違って、募集ジャンルが不明瞭で区切りがないくらいのほうが面白い気はしましたね。僕としては面白いものに出会えるのではないかという期待感はありました。

Q.実際、当日の審査に参加されていかがでしたか?

正直、それぞれ甲乙をつけられるのがむずかしかった、というかつけられないものでしたね。土俵が同じなら良し悪しっていうものがあるけど、土俵が同じものではない、それぞれ別々のもの。そうなった時に評価基準っていうものを定めるのがすごく難しかったというのはあります。全く5人がバラバラでしたので、結局僕は、講評みたいなことしか言えていなかったのではないでしょうか。

だけど、確かに色々突っ込んでいけば、注文も出てくる。「すごく面白い、でももっとこうしたらっていいところいくかも」というのがたくさんありました。でも、それをそこまでしないのがコンペ。そういう意味ではどの人もこうしたらいいんじゃないか、というのがとても多かったです。

Q.これから千住・縁レジデンスは、どのようなプロジェクトに成長していって欲しいなどの期待はありますか?

それぞれの人が色々な関わり方を提案していってくれれば良いと思います。つまり「過去」を描き出す、「現在」に関わる、そして「未来」に向けていく。今回は、視点が過去に向いていた人が多かったような気がしました。

今回は、アーティストの5人の方がそれぞれの関わり方を示していて、そのうちのひとつが採用されたにすぎないんですよ。ほぼ全部採用可能なアイディアだったことは確かです。こんなのダメだろうというものはなかったですよね。色々な形でプロジェクトとして実現可能だったと思いますよ。そういうもの、そしてアーティストを、まちの人と見つける場にもなっていくのではないでしょうか。

日沼禎子(女子美術大学准教授)

Q.審査員の依頼を受けられた際、どのように思われましたか?

そうですね。音まちの事業自体は、観客としてきていたのですが、今回審査員として関わるにあたり、「音まち千住の縁」にアーティスト・イン・レジデンスプログラム(AIR)があることを初めて知り得ました。このプログラムならではのAIRの特徴とは何か、楽しみに審査に参加させていただきました。

Q.実際、当日の審査に参加されていかがでしたか?

地域審査員の方々や、地域の人たちと一緒に自分たちの住んでいるところで行われていくものを、審議していくっていうスタイルがすごく新鮮でした。私自身、公共のレジデンシーなどにも関わっていたのですが、公募制の時はとくに、市民の方に審査のプロセスを公開するのか否かという議論が審査の度にありました。何度か方法を変えてプロセスを公開しましたが、市民の方々の意見を実際に取り入れることは難しかった。

でも今回は、自らのコミュニティに招くアーティストは誰が相応しいのかを住民のみなさんが一緒に考えることができるようにAIRの場が発展したということは、私の中ではとても新鮮でしたし、感動的でした。

Q.これから千住・縁レジデンスは、どのようなプロジェクトに成長していって欲しいなどの期待はありますか?

今回、共通してみえたのは、「アーティストが地域に関わろうとする意識」というもの、つまりアーティストと社会との関係性が、今までとは異なってきていると思いました。

千住・縁レジデンスは、地域の人々が、きちんと個人の目線で判断し、意見をしておられました。それによって、アーティストを自分が住んでいる地に受け入れる覚悟というものがうまれる。選んだだけで終わりではなく、自分たちが選んだアーティストなのだから、きちんと受け入れたい、だからこそ自分たちの意見を持つという相互の関係がきちんと見える審査だったと思います。

当初アーティスト・イン・レジデンスは、美術館などではない、オルタナティブという概念の端っこにあったのに、それが発展してきて、逆に今は、地域がアーティストを選ぶという能動的な動きが出てきた。その流れの中で、今回の千住・縁レジデンスのようなものが生まれてきたんだなと、とても感慨深かったです。

畠中さん、日沼さん、この度は誠にありがとうございました!

インタビュー日:2015.08.08

(撮影�:松尾宇人)

次回は、千住に実際にお住いの地域審査員の方々のインタビューをお届けいたします。お楽しみに!

2015.9.28

「千住・縁レジデンス」選出アーティスト&推薦者 インタビュー

二人三脚で勝ちとったレジデンスの座。

今回は、選出アーティストと、その推薦者の熱い思いをお届けします。

【第1回】友政麻理子さん(美術家)× 白坂ゆりさん(アートライター)

Q. まず、白坂さんが友政さんを推薦された理由を教えていただけますか?

白坂:音まちのイベントなどを取材させていただいていたので、その時の雰囲気からどんなアーティストだと相性がよく、化学変化が起こりそうかを考えました。私自身が松戸に住んでいるので、同じ常磐線沿線の北千住は身近でもあります。友政さんは、コミュニケーションをテーマに、参加者を主体とするプロジェクトを行っているので、まちの見え方が変わったり、何かアクションが起こったりするのではないかと思いました。あと、作家自身がちょっと庶民的な感じがいいかな? と(笑)

Q. 友政さんは、白坂さんから推薦のお話をもらった時にどのように思われましたか?

友政:私は全力投球型なのですが、まさにその時、新潟(7月18日〜10月12日開催の「水と土の芸術祭2015」に参加)でいっぱいいっぱいで……。できるかなって不安だったんですが、縁とか音とか見えないものを題材にして、人が行き来し、そこから何かが生まれるかもしれない、そのコンセプトがすごくおもしろいと思っていました。なので、どうにか参加できないかと(笑)。選出されてとても嬉しかったです。

Q. 白坂さんは何かアドバイスはされたんですか?

白坂:千住には個性的なお父さんが多いという印象がありました。それで、初対面の年輩男性と「父と娘」という設定で食事をする映像シリーズ《お父さんと食事》が合うのでは? と提案しました。会話や仕草から、千住のまちの歴史も浮かび上がればなおいいなと。

また、北千住には戦後たくさんの映画館があったらしいということも伝えていたのですが、友政さんがまちのリサーチ中に、詳しい方に直接お話をうかがえたんですね。私は同席できなかったのですが、そこから友政さんが、千住の人々でつくる映画プロジェクトの案を膨らませていったんです。

Q. 11月からの滞在制作に向けて、意気込みをお聞かせいただけますか?

友政:私はコミュニケーションを扱っているにもかかわらず、実はコミュニケーション下手で、人前だと、もう手汗をかきはじめちゃうくらい緊張しやすいんです。でも出会いとか、ちゃんと人と付き合うってことが得意ではないからこそ、そういうことを考えます。前回、千住をリサーチさせていただいた際に、飛び込みで入ったお店のおじさんが手作りの地図を見せてくださったり、街の駅の方が色々な話をしてくださったり、気を遣ってくれてるとも感じるけど、受け入れてくれているような雰囲気も感じる。「いいまちだな」と思いました。

“私が初めて作る何か”ではなく、もともと千住にあるけれど、みんながいつもは意識していないかもしれないような、人の繋がりとか人との関わり方とか、千住の方がもっているものを再発見したり。そこから千住の人たちと一緒にどのような明るい未来を描いていけるのかを考えていきたいなと思っています。

友政さん、白坂さん、ありがとうございました!

インタビュー日:2015.08.08

(撮影�:松尾宇人)

【第2回】久保ガエタンさん(アーティスト)× 難波祐子さん(キュレーター)

Q. まず、難波さんが久保さんを推薦された理由を教えていただけますか?

難波:今回のコンペでは、コミュニケーションを制作のベースにしているアーティストが求められていると理解していました。

でも、一方で、普段私たちが生活しているなかで思いもよらなかったような視点や、考えもしなかったようなことを提案したり、気づかせてくれたり、驚かせてくれたりすることがアートであり、アーティストの仕事だとも思っていました。そういうアートの力をワークショップなどを通じて地域の人たちとコミュニケーションをとりながら作品をつくる方法論に終始せずに、別の方法で引き出してくれるアーティストでもいいのではないかという思いがありました。

音まちが音にこだわったプロジェクトだったこともあり、音をなんらかの形で使うアーティストで、なおかつサウンドスケープなどのまちの音をストレートに使うのではなく、全然違う方法で千住の音風景や音に関わることを作品化してくれるアーティストって誰だろうと考えたときに、久保さんのことがすぐに頭に浮かびました。

久保さんは見えないもの——音であるとか振動であるとか、気とかオーラとか、オカルト的なそういうものも含めて——一生懸命形にしようしている。ある意味無骨で荒削りなんですけど、そのイマジネーションの力がユニークなアーティストで、これを千住と結びつけたらすごく面白いことになるんじゃないかと思ったのが一番の推薦理由ですね。

どうなるかわからないけど、とにかく面白いものができると思います。

Q. 久保さんは、難波さんから推薦のお話をもらった時にどのように思われましたか?

久保:僕もこの話をいただいた時、やはりワークショップ的なものが求められているかのように思いました。過去の音まちのプロジェクトをみても、参加型というイメージが強くあったので、僕のスタイルからかけ離れているのでプラン出しに悩みました。しかし、難波さんに相談して参加型以外にもコミュニケーションをとる方法があることを教えてもらえたおかげで、素直に始められました。そういったこともあって、物質主義的なタイプの作品でもなく、ワークショップ型の作品でもなく、リレーショナルなリサーチを通して作品が生まれる、今までの僕のスタイルとは違ったプランを出すことができて、とてもワクワクしています。

Q. 秋からいよいよ制作が始まるわけですが、意気込みをお聞かせいただけますか?

久保:今までの音まち千住とは違った風景を見せたいと思っています。予定調和を崩したリレーションからうまれる「縁」をうみたいなと思っていいます。

ちなみに今回おばけ煙突を軸とした作品を作ります。煙突の思い出がある方、煙突の一部を使って造られた校庭の遊具で遊んだことのある方、跡地にできた大学のモニュメントに思い出がある方、千住の昔の変わった物をお持ちである方、少し離れてますが浅草火力発電所のことなどをご存知の方、ぜひとも一度お話を聞かせてください!(少しでも思い当たった方は今すぐ音まち事務局にご連絡を!)

久保さん、難波さん、ありがとうございました!

インタビュー日:2015.08.08

(撮影�:松尾宇人)

次回は、審査員の方々のインタビューを掲載予定です。お楽しみに!

2015.8.30

「千住・縁レジデンス」選出アーティスト決定のお知らせ

8月8日(土)、足立区千住の安養院で「音まち」の新企画「千住・縁レジデンス」オープンコンペティションを開催し、以下の方を選出いたしました。

選出アーティスト

友政麻理子(美術家) 推薦者:白坂ゆり

久保ガエタン(アーティスト) 推薦者:難波祐子

アーティストたちの意気込み溢れるプレゼンテーションと推薦者の応援演説を受け、当初1名の選出を予定していましたが、急遽もう1名の受け入れを決定しました。秋からの活動にご期待ください。

※後日、当ページにて選出アーティストや審査員のインタビューを掲載予定です。どうぞお楽しみに!

撮影:松尾宇人

.jpg)