【記録】イミグレーション・ミュージアム・東京 -出会いのかたち-

■パフォーマンス&トーク

日時:平成27年2月11日(水・祝) 13:00-15:00[開場12:30]

会場:カトリック梅田教会[足立区梅田7-19-22]

・トーク「生きることから/外国人にとっての東京」

ゲスト:海老原 周子(新宿アートプロジェクト 代表)

魏 婷(新宿アートプロジェクト)

ラメイ・アレック・ラッセル 博士(上智大学言語教育研究センター、

カトリック梅田教会 教会学校担当)

荒川 博行(カトリック梅田教会 主任司祭)

ナビゲーター:岩井 成昭(イミグレーション・ミュージアム・東京 主宰)

■展示

日時:平成27年2月14・15日(土・日)

会場:日の出町団地スタジオ[足立区日ノ出町27 日の出町団地1号棟103]

日本で暮らす外国人の、言葉では表せない思いを捉え、現代アートの手法で表現するイミグレーション・ミュージアム・東京。前回、2014年の2月には、外国人が感じる東京とはどういうものなのか、目、耳、鼻を通じて描いた。前回に続けて参加した4人のメンバーとともに2014年6月20日に企画説明会を行い、8月2日のキックオフミーテングを出発点に本格的な活動を展開した。新規メンバーと継続メンバーが提案する幅広い意見は、これからの方向性について様々な角度から考える機会を与えた。隔週のミーティングでは、滞在外国人に関して抱える個人的な疑問から足立区の特徴を背景とするテーマといったリサーチ情報や、意気込みが交錯する時間が続いた。中には関連書籍や論文を探して読んだり、長期間にわたるヒアリング調査をおこなったチームもあった。日々の観察とコミュニケーション、勉強会を重ねて、ついにトークイベントと展示会という2つの形態での開催が決定した。

足立区は東京23区の中でフィリピン人の在住率が最も高い。国民の90%以上がカトリック信者だと言われるフィリピン。梅島駅の近くにある「カトリック梅田教会」には毎週末100名以上のフィリピン人が集まる。今回はこのカトリック梅田教会が、パフォーマンス&トークイベントの会場となった。

2015年2月11日の13時、さまざまな聴衆が教会に集まった。フィリピンに住んだことがある人、教会に通う子連れのフィリピン人、区外から訪れた多文化共生に関心の高い人-文化的背景も多様な約50人を前に、イベントの最初を飾ったのは、新メンバーの小形真莉江との共同リサーチをもとに継続メンバーの上本竜平が創作したパフォーマンス《なぞる/たどる》。教会の信徒であるフィリピンの方々に子どもの頃の遊びや民族舞踊についてインタビューした内容から、出演者2人(日本人ダンサーとドイツ系ハーフのジャグラー)が自身の記憶や思いを浮かび上がらせていく様子を、語りやダンス、映像を用いて演じた。

次は、IMM企画監修の岩井成昭がナビゲーターを務めたトークイベント。「生きることから/外国人にとっての東京」をタイトルに、4名のゲストを迎えた。梅田教会からは、荒川博行主任司祭と、教会学校担当で移民問題の研究者でもあるラメイ・アレック・ラッセル博士が参加。また、足立区以上に外国人居留者が目立つ新宿区で活動する「新宿アートプロジェクト」から海老原周子氏と魏婷氏の2人が参加した。パネリストの半分は在留外国人だ。教会側からは、フィリピン人が日本の習慣と共生することや母国の文化を守ることを難しくしている諸要因が語られ、「新宿アートプロジェクト」からは、日本で育つ外国人の子どもたちとつくるプロジェクトが紹介され、複雑な文化的バックグラウンドを持ち、自分が何人なのか一言では表せないような事情の子もいることなどが語られた。

トークイベント「生きることから/外国人にとっての東京」

トークの合間は、フィリピンの国民的ファスト・フードチェーン「ジョリビー」のスパゲッティを再現したプロジェクトの試食会でにぎわった。何世代にも渡って揺るがぬ人気を誇る「ジョリビー」、中でもスパゲッティはバナナケチャップの特徴ある味で、鮮やかな赤と強い甘味がまさに故郷の味である。会場の方々に、フィリピン人が愛してやまないこの味を食べてもらい、アンケートを実施してその感想を聞いた。日本人にはあまり馴染みのない味だが、意外と好評!小さい時からジョリビーのスパゲッティを食べているフィリピンの方々からも「本物の味にとても近い!」とお墨付きをいただいた。ジョリビーカラーの赤と黄色で飾られた会場をジョリビーのキャラクターの蜂にコスプレした女子スタッフたちがサービスに回り、ちょっと愉快な時間となった。

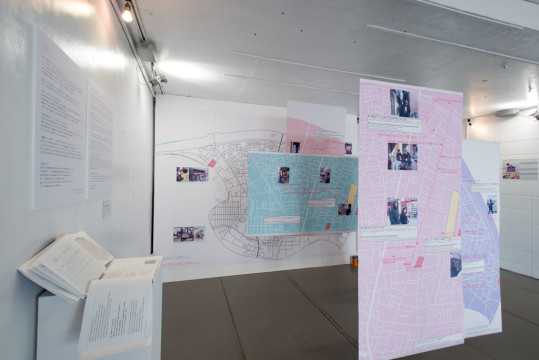

週末の2月14日~15日に開催された展示会では3つの作品がベールを脱いだ。会場は去年と同様の「日の出団地スタジオ」である。

スタジオの中に入るとまず目に入ってくるのは《オルタナティブ北千住ストーリー》という作品である。外国人に彼らの視線で千住を案内してもらい作成した、千住ビューポイントの地図が、4枚に分かれて重なりあって展示されている。鶴巻俊治、橋間由紀子、宮本一行の3人のチームは、千住で出会った外国人に「まちを案内してください」と話をかけ、往復1時間の距離をともに歩いた。河川敷を歩いたり、商店街で彼らの違和感を聞いたり、千住ならではの床屋の利点を教えてもらったり。4枚の地図には4人の外国人と歩いたルートと、まちなかについての感想や違和感、驚いた点などが細かく書いてある。また、通りすがりの人々に書き込んでもらう「落書きノート」を制作し、外国人が行きそうないくつかの場所に設置した。今思っていること、千住で好きなところ、思い出の場所など、このノートに書かれた内容は今後のプロジェクトでまた紹介される予定である。

鑑賞者はまちを眺める外国人の視線を追体験しながら共感したり、新鮮な驚きをおぼえたりする。3人のメンバーの共同作業で完成したこの作品は、日本人が普段ではなかなか気づかない、身近な外国人の思いや価値観を視覚化し、彼らとの距離を縮めてくれたのではないだろうか。

韓国人留学生姜賢植の作品《メロディー、声》は、日本の歌を国籍の異なる4人の外国人に聞かせ、その場で歌ってもらった音の作品である。会場前方の真ん中に4つのスピーカーが設置され、各スピーカーの前には椅子がおいてある。その椅子に座わり、スピーカから流れる音に耳を傾ける。少し変な旋律と発音に「この曲って何?」と一瞬首をかしげるものの、徐々に曲の正体が明らかになる。壁には歌っている4人それぞれの写真。メロディーと歌詞を追いかけるのに必死な4人の声が重なって聞こえてくる。「あの人ってどこの国の人なのか」とじっと考えたり,「これって本当に日本語?」と驚いたり。耳慣れていない音楽を即座に再現させる行為から、彼らと日本文化との距離が浮かび上がる。

会場の入り口の右手には1台のモニターがある。映し出されているのは今回の「イミグレーション・ミュージアム・東京」の活動を記録した中森圭二郎のドキュメンタリー作品《活動記録映像》。

映像には、ミーティングや活動の様子と、「イミグレーション・ミュージアム・東京」に対するメンバーの思いを綴ったインタビューが入っている。カトリック梅田教会の行事に参加してバンブーダンスを踊る姿や、フィリピンの人たちににインタビューする様子など、各作品の制作過程を垣間見ることができるこの映像は、「イミグレーション・ミュージアム・東京」に初めて接する方への案内役でもある。展示会のたった3日前に開催された梅田教会でのイベントもきちんと紹介されていて、もれなく1年間の活動を総括してくれた。

展示会2日目の2月15日の16時から約1時間、ギャラリートークが行なわれた。メンバーと来客、26人が集い、メンバーたちがクリエイティブな作業に関わった感想や、自らが発見した異文化などを語った。

「ギャラリートーク」

総計3日間の会期で行なわれた今回のIMMはまだ目的地についていない。次の展開に向けての中間地点に過ぎない。2015年、さらなる発展に向けた始動も近い。

企画・監修:岩井成昭

設営協力:村井啓哲

助成:YS市庭コミュニティ財団